애플 공급망 혼선

20년 간 공들인 중국 공장…숙련된 노동자 등 대체 어려워

인도 생산량 2027년까지 25%로 확대 등 대안 마련 분주

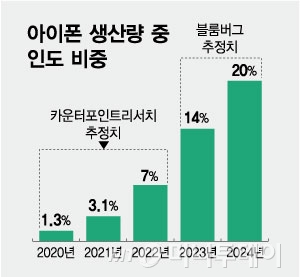

아이폰 생산량 중 인도 비중/그래픽=최헌정 |

트럼프 정부가 일단 애플 제품에 대한 관세 부과까지 일정 시간을 줬지만 애플이 20년 공들인 중국 생산기지를 단시일 내에 다른 곳에 재현하긴 어려운 상황이다.

월스트리트저널(WSJ)은 13일 보도에서 "애플의 중국 공급망은 너무 방대하고 복잡해 쉽게 이전할 수 없다"고 분석했다. 애플이 20여년간 구축한 중국의 아이폰 생태계는 "1000개 기업과 수백만의 숙련된 노동자로 구성된" 대체불가능 인프라라는 평가다.

블룸버그는 소식통을 인용해 지난해 전 세계 아이폰의 20%를 인도에서 생산했다고 12일 보도했다. 최근 인도에서 미국으로의 아이폰 수출도 급증했다. 로이터통신은 애플이 3월 이후 100톤급 화물기 6대를 확보해 미국으로 실어 날랐으며 "화물은 약 150만대의 아이폰으로 추정된다"고 보도했다.

그럼에도 여전히 아이폰 대부분은 중국산이다. 아이폰은 중국, 인도, 브라질에서 생산되지만 브라질은 아이폰SE 등 저사양 모델만 생산할 수 있다. 결국 중국의 대안은 인도뿐이다. 파이낸셜타임스(FT)는 "애플이 인도의 아이폰 생산량을 2027년까지 25%로 늘릴 계획"이라고 보도했다. 비슷한 추세라면 2037년은 돼야 전 세계 아이폰 절반을 만들 수 있다.

이는 중국 공급망의 역량이 그만큼 월등하다는 뜻이다. 애플은 2004년 아이팟을 생산하면서 처음으로 중국 생산기지를 마련했고, 중국 정부의 지원을 등에 업고 현지 협력업체 구성과 교육 등 공급망 구축에 주도적으로 참여했다. 그 결과 현재 중국 내 1000개 이상의 공급업체와 100만명의 숙련된 근로자로 구성된 아이폰 생태계를 구축할 수 있었다고 WSJ은 분석했다.

특히 팀 쿡 애플 CEO(최고경영자)는 2017년 포춘지 행사에서 "중국은 수년 전부터 저임금 국가가 아니었다"면서 인건비가 올라도 아이폰 생산을 중국에 의존하는 이유로 "한 지역에 수많은 기술과 인력이 집중돼 있기 때문"이라고 설명했다.

실제로 WSJ은 폭스콘 공장이 있는 중국 정저우시를 "아이폰 도시"로 평가하며 "폭스콘은 공급망 기업에 더 효율적인 운영 방법을 전수하고, 공급망 업체들은 서로 경쟁하며 애플의 비용을 절감했다"고 평가했다. 신문은 "쿡의 공급망 관리 능력이 스티브 잡스의 제품 관리 능력과 필적한다"면서 이 점이 쿡 CEO 집권기 애플의 성장을 이끌었다고 강조했다.

익명의 애플 공급망 전문가는 "애플이 중국 생산 비중을 줄였지만, 인도 외 국가에선 공정의 복제가 어렵다"며 "태국, 베트남, 말레이시아, 인도네시아에선 맥, 에어팟, 애플워치, 아이패드만 만든다"고 말했다. 애플 제조 엔지니어 출신의 매슈 무어도 "아이폰은 완전히 다른 존재"라고 강조했다.

한편 트럼프 대통령은 이날 애플 제품에 대한 관세도 조만간 발표될 것이라면서도 "일부 유연성"이 있을 수 있다고 말했다.

변휘 기자 hynews@mt.co.kr

ⓒ 머니투데이 & mt.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지