[MT리포트]변곡점 선 편의점 (上)

━

[단독]"이런 적 없었는데" 편의점 비상…코로나 이후 첫 '매출 역성장'

━

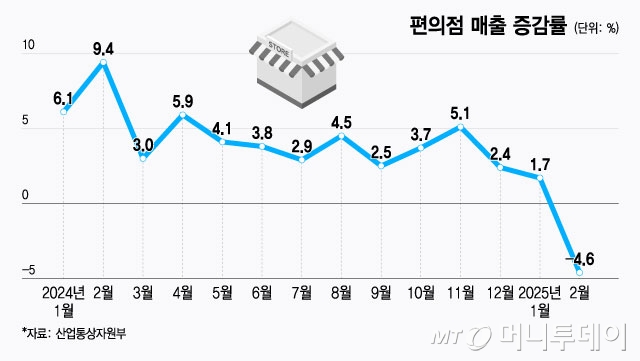

- 1월에 나홀로 1%대 성장하더니 2월 들어 4.6% '역성장'

편의점 매출 증감률/그래픽=윤선정 |

7일 산업통상자원부가 발표한 2월 주요 유통업체 매출동향에 따르면 편의점 매출은 전년 동월 대비 4.6% 감소했다. 식품(-5.4%)과 비식품(-3.6%) 가릴 것 없이 모든 분야에서 매출이 줄었다.

지난해엔 2월에 있었던 설 특수가 올해는 1월로 당겨졌고 날짜 수도 윤년이었던 지난해에 비해 하루 줄어들면서 오프라인 유통업체 매출이 전반적으로 감소했지만 그중에서도 대형마트와 편의점의 감소 폭이 유독 컸다.

2월 온라인 유통업체 매출은 16.7% 늘어난 반면 오프라인 유통업체 매출은 7.7% 감소했다. 그중 대형마트의 매출 감소 폭이 18.8%로 가장 컸고 편의점이 4.6%로 뒤를 이었다. 백화점은 3.6%, 준대규모점포(기업형슈퍼마켓)은 1.2% 각각 줄었다.

편의점의 경우 산업부에서 2015년 매출 조사를 실시한 이후 줄곧 성장세를 이어오다 코로나19 유행으로 사회적 거리두기가 처음 시행된 2020년 2월(-2·7%)과 3월(-1.9%) 처음 역성장했다.

당시엔 모든 사회적·경제적 활동이 마비된 탓에 편의점도 일시적 충격을 피하지 못했지만 이후 사회적 거리두기 상황에서도 '근거리 소비채널'로 각광 받으며 오히려 성장세를 유지해왔다. 코로나19 사태가 한창이던 2021년과 2022년 편의점의 연간 매출은 전년 대비 각각 6.8%, 10.8%나 증가했다. 고금리·고물가로 인해 소비심리가 위축된 지난해에도 폭이 줄어들긴 했어도 성장세는 유지됐다.

하지만 올해 초부터 급격하게 기류가 달라졌다. 모든 오프라인 유통업체 매출이 큰 폭으로 늘어난 지난 1월에도 편의점만 1% 증가에 그쳤다. 구체적으로 지난 1월 대형마트는 1년 전보다 16.1%, 백화점 10.3%, SSM(기업형슈퍼마켓) 4.8% 각각 매출이 늘었는데 편의점만 1.7% 성장한 것. 그러다 2월엔 5년만에 역성장으로 돌아섰고, 매출 감소폭도 코로나19 때보다 오히려 컸다.

편의점업계 관계자는 "1997년 IMF(국제통화기금) 사태(외환 위기)와 2008년 금융 위기, 코로나19 유행 때도 성장세를 이어올 정도로 국내에서 사업을 시작한 이후 줄곧 성장해 왔다"며 "코로나19 초기 특수한 상황을 제외하면 사실상 국내에서 사업을 시작한 이후 처음 맞는 위기"라고 했다.

━

백화점 매출까지 넘봤는데 이럴수가…잘나가던 편의점 '당혹'

━

- "시장 포화" vs "일시적 부진"

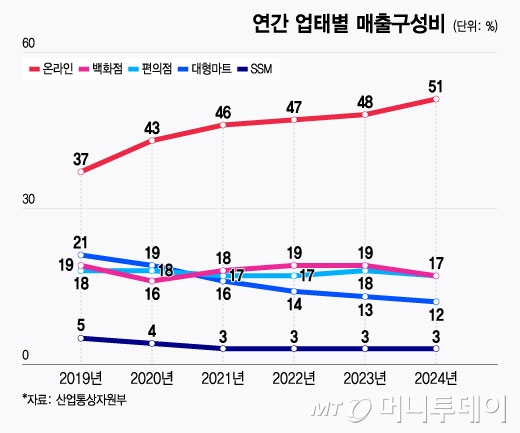

연간 업태별 매출구성비/그래픽=윤선정 |

사실상 첫 역성장에 편의점업계도 당혹스런 모습이다. 백화점을 제치고 오프라인 유통제왕에 올라서기 직전에 제동이 걸린 탓에 업계가 체감하는 충격은 더 크다. 일단 시장이 포화상태에 놓인 것인지 일시적 현상인지 파악하는데 분주하다.

7일 산업통상자원부에 따르면 오프라인 유통업체의 매출 중 백화점이 차지하는 비중은 17.4%, 편의점이 차지하는 비중은 17.3%다. 대형마트는 11.9%, SSM(기업형슈퍼마켓)은 각각 2.8%다. 편의점은 지난해 하반기에 잠시 백화점 매출을 추월하기도 했지만 결과적으로 0.1%p(포인트) 차로 2위에 머물렀다.

앞서 편의점은 코로나19 유행 시기인 2021년 연간 기준으로 처음으로 대형마트를 제치고 오프라인 유통업체 매출 비중 2위에 올라섰다. 코로나19란 특수성이 해제된 이후에도 성장을 거듭해 줄곧 유통업계 매출 2위 자리를 유지하다 지난해엔 1위인 백화점 자리까지 넘볼 정도로 몸집을 불렸다. 특히 지난해의 경우 연간 백화점 매출증가율이 1.4%에 그친 반면 편의점은 4.3%에 달해 올해는 편의점이 백화점 매출을 넘어설 것이란 전망까지 나왔다.

하지만 올 들어 성장세가 둔화되더니 2월엔 역성장을 보이면서 분위기가 달라졌다. 업계 관계자는 "지난해 성장세가 둔화되는 조짐은 보였지만 아예 꺾일 줄은 몰랐다"고 말했다.

이를 두고 일각에선 이제 편의점 산업이 포화상태에 이른 것이란 분석이 나온다. 실제로 지난해 CU와 GS25, 세븐일레븐, 이마트24 편의점 4사의 점포수는 5만4852개다. 인구 1억2375만여명을 보유한 일본의 편의점수 5만7019개(일본 프랜차이즈 체인협회 2023년 조사 기준)와 맞먹는다. 일본은 2170명당, 한국엔 943명당 편의점이 1개씩 있는 꼴이다. 인구당 점포 수는 한국이 2배 이상 많다.

게다가 해마다 증가하던 매장수도 지난해엔 처음으로 줄었다. 전체 규모론 28개에 불과하지만 편의점 수가 줄어든 것도 1988년 국내에서 편의점 영업을 시작한 이래 처음이다. 앞으로는 외형적 성장도 멈출 수 있단 얘기다.

/사진=(서울=뉴스1) 구윤성 기자 |

여기에 매장수가 증가하면서 매출은 꾸준히 성장해왔지만 영업이익은 2300~2500억원 수준에서 수년째 정체상태란 점도 이런 흐름을 뒷받침하고 있다. 무엇보다 세븐일레븐과 이마트24는 최근 2~3년간 영업적자를 벗어나지 못하고 있다.

조춘한 경기과학기술대 교수는 "접근성이 높은 채널 특성상 쿠팡과 같은 온라인 채널에 대적할 유일한 오프라인 유통업태"라면서도 "새로운 제품군이 확장되고 매장 면적을 늘린다면 여전히 성장 동력이 있다고 보지만 품목을 확대하면 SSM 규제를 받을 수 있기 때문에 한계가 있다"고 지적했다.

이종우 아주대 경영학과 교수는 "편의점 점포수도 이미 일본보다 많고 소비력에 비해 시장이 많이 커진 상황"이라며 "신선식품 중심의 슈퍼마켓으로 확장하거나 일본처럼 드럭스토어 등 다른 업종과 결합하는 형태를 통해 성장동력을 찾을 수 있을 것"이라고 설명했다.

매출 역성장을 둘러싼 편의점업계의 시각도 엇갈린다. 한 업체 관계자는 "경기침체가 오랜 시간 이어진데다 탄핵정국마저 길어지면서 직격탄을 맞았다"며 "일시적 불황"이라고 분석했다. 그러면서 "한국 편의점의 평균 매출액이 일본의 30% 수준밖에 되지 않기 때문에 앞으로 더 성장할 여력이 남아있다"고 강조했다. 한국유통학회에 따르면 한국 편의점의 매장당 평균 매출액은 약 6억원 수준인 반면 일본 은 약 2억엔(약 19억9000만원)에 달한다.

이와 달리 또 다른 업체 관계자는 "쿠팡을 비롯한 온라인 시장이 성장하면서 오프라인 시장 규모가 줄어들고 있다"며 "편의점도 시장 성장에 한계를 보이는 오프라인 유통업체 중 하나가 될 수 밖에 없다"고 우려를 나타냈다.

━

불황 수혜주라더니 주가 '뚝뚝'…"시총 반토막" 편의점株 굴욕

━

임종철 디자이너 /사진=임종철 디자이너 |

시장에서도 편의점주(주식)가 반등의 기미를 찾지 못하고 있다. 경기 불황 수혜주로 거론되지만 주가는 2022년 이후 우하향 곡선을 그려왔다. 모멘텀(주가상승동력)을 찾기 어렵다는 증권가의 부정적 분석만 나올 뿐이다. 그 사이 주요 상장사들의 시총은 반토막이 났다. 반등에 성공할 수 있을지 주목된다.

최근 코스피에서 CU 편의점을 운영 중인 BGF리테일 주가는 10만원대에 형성돼 있다. 지난 1일과 2일 2거래일 동안에 약 7%가 하락하는 모습도 보였다.

올해 초 10만3600원에서 지난 3월24일 장중 11만3500원까지 오르기도 했지만 연초 수준으로 주가가 역주행하는 모습을 보였던 셈이다. 2020년 코로나19(COVID-19) 확산으로 사회적 거리두기가 절정이던 당시 최저 종가인 10만5000원대보다 주가가 내려갔었다. 같은 기간 시가총액은 3조6000원대(2022년)에서 최근 1조8000억원대로 줄어들었다.

GS25를 운영하는 GS리테일의 상황도 크게 다르지 않다. 지난해 11월26일 장중 52주 최고가인 2만99원을 달성한 이후 꾸준히 하락하며 현재 1만4000원대에 머물러있다. 지난달 27일부터 6거래일 연속 주가가 하락하기도 했다. 시총은 2023년 2월 약 3조2000억원에서 최근 1조1000억원대로 3분의 1 가량이 날아갔다.

올해 1분기 실적 역시 아쉬울 것으로 예상된다. 증권가는 이 기간 BGF리테일은 매출 약 2조400억원, 영업이익은 약 295억원으로 모두 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망했다. 특히 영업이익은 전년 대비 약 10% 줄고, 전망치와 비교해서도 17% 하회할 것으로 내다봤다.

GS리테일도 매출 약 2조8000억원, 영업이익 약 460억원이 예상됐다. 영업이익은 전년대비 약 38% 하락하고 시장기대치인 500억원에 미치지 못하는 것으로 관측된다.

업계 내 경쟁 심화로 인한 과도한 출점과 마케팅 비용 증가가 수익성 악화로 이어졌다는게 공통된 의견이다. 소비 둔화 흐름이 감지되고, 최저임금이 인상된 점, 온라인 경쟁업체들의 선전 등도 영향을 줬다. 주영훈 NH투자증권 연구원은 "예상보다 추웠던 봄철 날씨 영향으로 외부 활동이 감소하는 등 영업환경이 좋지 못했다"며 "1분기가 비수기라 연갈 실적에서 차지하는 비중은 크지 않다"고 말했다.

편의점업계는 향후 반등 가능성에 기대를 걸지만 최근 증권사들이 리포트를 통해 BGF리테일과 GS리테일의 목표주가를 공통적으로 하향 조정하고 있다. 결국 성장가능성 등을 기대하기 어렵다는 의견이 반영된 예측이다.

구체적으로 한국투자증권은 지난 1일 BGF리테일의 목표주가를 16만5000원에서 14만원으로, DB증권은 같은날 GS리테일의 목표주가를 2만1000원에서 1만9000원으로 각각 내렸다.

남성현 IBK투자증권 연구원은 "실질적으로 점포 출점을 통한 성장 여력이 낮아지고 있다고 판단된다"며 "산업 성장이 제한되는 구간에 진입했다고 의심할 필요가 있다"고 지적했다.

김민우 기자 minuk@mt.co.kr 하수민 기자 breathe_in@mt.co.kr 김세관 기자 sone@mt.co.kr

ⓒ 머니투데이 & mt.co.kr, 무단 전재 및 재배포 금지