지난달 25일 서울 강동구 명일초등학교 인근 도로에서 전날 발생한 싱크홀(땅 꺼짐) 사고 현장 모습. 뉴시스 |

<글 싣는 순서>

- “욕망의 종착지 강남땅, 싱크홀 지뢰밭”...서울서 10년간 234건 땅꺼짐 [싱크홀①]

-“그때 이후 발밑이 두렵다”…공사장 인근 지날 때마다 조마조마 [싱크홀②]

2일 세계일보가 더불어민주당 윤종군 의원실에 요청해 서울시로부터 받은 ‘서울 지반침하 발생 건수’를 보면 2015년부터 올해 3월까지 234건의 싱크홀이 나타났다.

2015년 33건, 2016년 57건이었다가 2018년 이후 11∼17건으로 소폭 감소했으나 2022년 20건, 2023년 22건으로 다시 늘었다. 지난해에는 17건이었고, 올해 들어서는 지난달까지 명일동 사건 등 6건이 발생했다.

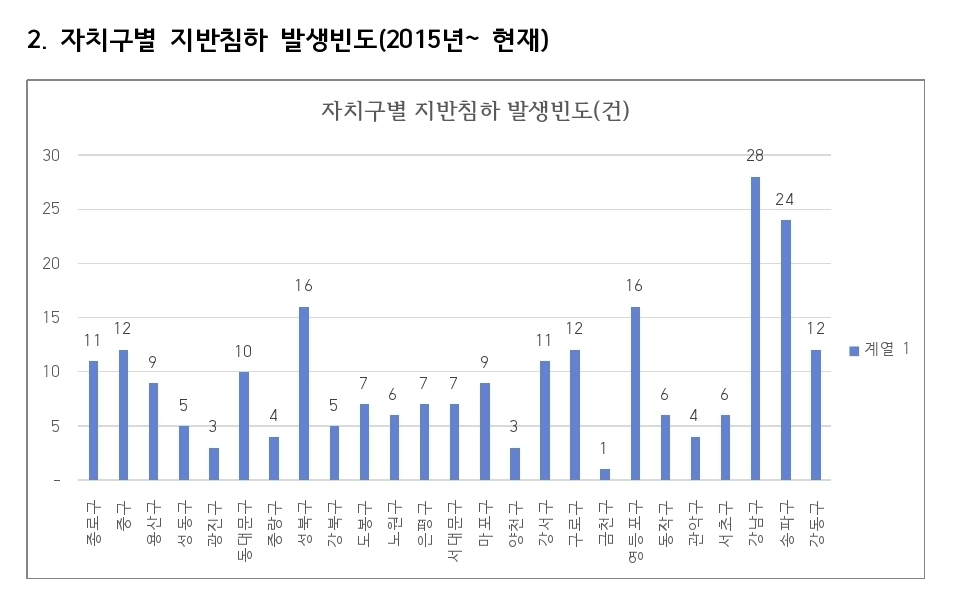

지역별로 보면 강남 지역의 지반 취약성이 눈에 띈다. 강남구가 28건, 송파구가 24건으로 싱크홀 발생이 가장 많았고, 영등포구와 성북구가 각각 16건으로 뒤를 이었다.

발생 원인을 보면 하수도가 113건, 상수도가 33건이었다. 상·하수도 시설 붕괴로 인한 누수와 그로 인한 토사 유실이 가장 큰 위험요인으로 꼽혔다.

자료 = 더불어민주당 윤종군 의원실 |

전문가들은 서울의 경우 과거 한강의 범람원 위에 형성된 만큼 지반이 모래와 자갈로 구성돼 지반이 약한 데다, 과도한 지하 개발과 노후화된 상·하수도로 인해 싱크홀 발생 위험이 커지고 있다고 분석한다.

박창근 가톨릭관동대학교 토목공학과 교수는 이날 세계일보와의 인터뷰에서 “단순히 상·하수도 노후화로 인한 발생은 싱크홀 크기가 매우 작다. 대형 싱크홀의 경우엔 지하공사가 무분별하게 이뤄지고 있는 게 가장 큰 원인”이라고 지적했다.

박 교수는 “강남 지역에 유독 발생 빈도가 높은 것도 지하철, 터널, 상하수도, 가스관 등 공사가 많고, 최근에는 아파트 지하주차장이나 커뮤니티센터, 지하 쇼핑센터, 지하차도 등 지하 공간 개발이 많이 이뤄지면서 비롯된 것”으로 분석했다.

자료 = 더불어민주당 윤종군 의원실 |

실제 이번 강동구 명일동 사고 원인도 다양한 가능성이 거론되고 있지만, 인근 지하철 9호선 연장 굴착 공사와 상수도관 누수 등의 연관성이 제기되고 있다.

서울시는 강동구 싱크홀 사고 이후 사고 우려가 높은 위험지역을 중심으로 GPR(지표투과레이더) 탐사를 강화해 실시한다는 방침이다. 도시철도 건설공사구간 42㎞와 주변 보·차도 20㎞에 대해 전면 조사를 실시하고, 추후 지하 10m 이상 굴착공사장 300여 개소의 주변도로에 대해서도 GPR탐사를 강화한다는 계획이다.

박 교수는 “지하공사가 부실공사로 이뤄지고 있지는 않은지 등 철저한 확인이 먼저”라며 “각 지자체는 지하개발 공사가 안전에 미치는 영향을 예측하고 평가하는 ‘지하안전평가’를 꼼꼼히 살펴볼 필요가 있다”고 강조했다.

더불어민주당 윤종군 의원은 “이제는 사고가 터진 후 땜질식 대응이 아니라 선제적인 지하안전 관리체계 구축이 필요하다”며, “국토부에서 구축·관리 중인 ‘지하공간통합지도’ 등 전국의 지하공간 정보를 통합 연계하고 지자체·공공기관·민간부분이 제각각 운영 중인 지하안전관리 시스템을 일원화할 시점”이라고 강조했다.

이어 “지반침하 사고를 단순한 토목문제가 아닌 생명안전문제로 바라보고 보다 정밀하고 투명한 관리감독 시스템을 만들어가야 한다”고 덧붙였다.

이진우 기자 realstone@segye.com

ⓒ 세상을 보는 눈, 세계일보