영국 BBC는 1957년 만우절을 맞아 스위스에서 한 가족이 나무에서 스파게티 면을 수확한다는 가짜 방송을 내보냈다. 지금 보면 황당한 이야기지만, 당시 영국 시청자들은 상당수가 이를 진짜로 믿었다. 스파게티가 대중적이지 않았던 시절이었다. [123rf] |

[헤럴드경제=김유진 기자] 4월 1일은 만우절이다. 한때 전 세계 언론이 앞다퉈 ‘그럴듯한 거짓말’로 독자에게 농담을 건네던 날이다. 그러나 이제 언론의 만우절 장난은 자취를 감췄다. 가짜뉴스와 허위정보가 범람하는 시대, 언론은 더 이상 ‘장난칠 여유’가 없다.

2000년대 초반까지만 해도 해외 언론들은 만우절 기사만 따로 묶어 보도할 만큼 열정적이었다. 그러나 2020년대에 들어서면서, 이 같은 ‘언론의 유머’는 빠르게 사라지고 있다.

그는 “뉴스에 대한 회의가 커진 시대에 장난처럼 기사를 쓰는 것은, 언론 스스로 신뢰도를 해칠 수 있다”고 했다. 다시 말해, ‘진짜 뉴스’와 ‘농담 뉴스’의 경계가 흐려진 상황에서, 언론은 더 이상 가볍게 농담을 던질 수 없는 셈이다.

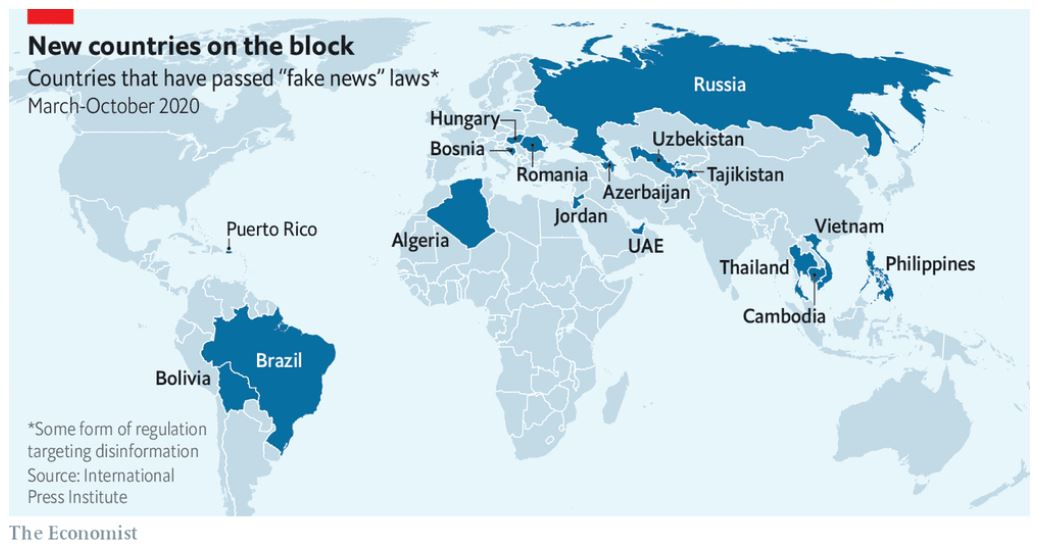

지난해 3~10월 사이 ‘가짜 뉴스 방지법’이란 이름의 언론 통제 법안을 통과시킨 국가들. [이코노미스트] |

미국에서 도널드 트럼프 전 대통령이 ‘모든 언론을 가짜뉴스로 몰아붙이던 시대’를 기점으로, ‘팩트 기반의 언론’에 대한 불신이 전 세계적으로 확산됐다.

영국 매체 ‘런던 센트릭’의 편집자 짐 워터슨은 “사실에 기반한 보도조차 ‘가짜뉴스’라고 몰아붙이는 지도자들이 넘쳐나는 상황에서, 굳이 그들에게 진짜 가짜뉴스(만우절 기사)를 안겨줄 이유가 없다”고 말했다.

또 다른 요인은 뉴스 유통 방식의 변화다. SNS를 통한 기사 공유가 일반화되면서, 독자들이 ‘기사가 언제 작성됐는지’를 인식하지 못한 채 오래된 만우절 기사에 현혹되기도 한다. 종이신문의 ‘4월 1일자’가 주던 맥락은 온라인에서는 사라진 지 오래다.

여기에 생성형 인공지능(AI)의 등장은 문제를 더 복잡하게 만들고 있다. AI 이미지와 실제의 구분이 어려워지고, ‘사실’과 ‘허구’를 식별할 언론의 역할이 더욱 중요해졌기 때문이다.

영국 셰필드대의 비나 오그베보르 박사는 “만우절 기사는 때론 독자를 분노하게 만들 수 있고, 언론의 신뢰도에도 영향을 준다”고 말했다. 그는 “농담을 하려면, 독자가 오해하지 않도록 매우 명확한 면책조항을 덧붙여야 한다”고 강조했다.