수경 스님은 “세종 때 비구니인 사실 스님은 백성들로부터 생불로 추앙받을 정도로 존경을 받았다”라며 “세종 대왕의 다섯 번째 며느리로 사별 후 출가한 혜원 스님이 중창한 견성암은 견성사를 거쳐 지금 서울 강남구 봉은사로 발전했을 정도로 역사 속 비구니 스님들의 활약이 대단했다”라고 말했다. 변영욱 기자 cut@donga.com |

“한국 불교가 1700년 역사라면 비구니의 역사도 1700년이라 할 수 있어요. 그런데 지금까지 비구니 역사를 정리하거나 기록한 책은 단 한 권도 없었지요. 불교계 안에서도 신라 최초의 출가자가 남성이 아닌 여성인 사씨(史氏) 스님이란 걸 아는 사람은 거의 없었습니다.”

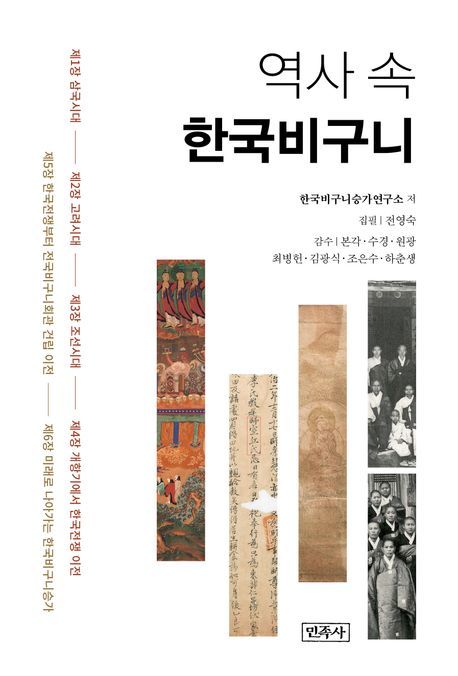

한국 불교 1700년 역사상 최초로 비구니의 활동과 역사를 정리한 책 ‘역사 속 한국 비구니’가 나왔다. ‘한국비구니승가연구소’가 출간한 이 책은 삼국시대부터 지금까지 역사 속에 묻혀있던 뛰어난 비구니들을 발굴하고 활동을 정리했다.

지난달 28일 서울 강남구 법룡사에서 만난 수경 스님은 “세계 여성불교 역사에서 천년이 넘는 비구니 역사를 중단없이 이어온 나라는 한국 외에 찾아보기 어렵다”라며 “그 유구한 역사를 이어받아 미래로 가기 위해 과거와 현재를 조명하는 것이 꼭 필요했다”라고 했다. 대한불교조계종 전국비구니회 수석부회장인 그는 이 책의 기획부터 출간까지 산파 역할을 했다.

“조계종 스님이 1만1000여 명 정도인데 비구니가 5000명이 넘습니다. 그런데 스스로 잘 드러내지 않아서 많은 줄 사람들이 잘 모르지요. 지금만 그런 게 아니에요. 당나라 때 편찬한 주서(周書) 이역열전 ‘백제’ 편에는 ‘남승과 여승, 절과 탑은 매우 많으나 도교의 도사는 없다’라는 구절이 나옵니다. 비구와 더불어 비구니가 나란히 거론될 만큼 백제에 비구니가 많았다는 방증 아닌가 싶습니다.”

―그럼에도 비구니에 관해 기록된 책이 없었다는 게 이해가 안 갑니다.

“예를 들어 고려는 불교가 국교일 정도로 불교문화의 황금기였지만, 광종 때 승과제를 도입하면서 응시 자격을 비구에게만 줬어요. 비구니는 공식적으로 활동할 여지가 없었던 거죠. 교단도 남성 중심으로 운영되면서 더 입지가 줄었고요. 지금도 구술을 듣기 위해 찾아뵈면 ‘굳이 상(相)을 세우려 한다’라고 말씀하시는 비구니 스님이 많아요.”

변영욱 기자 cut@donga.com |

―‘상을 세운다’라는 게 무슨 뜻입니까.

“상에는 ‘드러낸다’라는 뜻이 있는데, 여기엔 자기가 한 일을 스스로 과시한다는 의미도 있습니다. 조용히 수행과 자기가 할 일만 묵묵히 하면 되지, ‘내가 누구다’ ‘어떤 일을 했다’하고 드러내는 것을 수행자로서 가벼운 처신이라고 생각하신 것 같아요. 이런 생각에 심지어 윗대 스님들의 자료를 불태운 경우도 있지요.”

―기록이 그리 없으면 자료를 찾는 것도 쉽지 않았을 것 같습니다.

“20여 년 전인 1999년 중앙승가대 교수였던 본각 스님(전 전국비구니회장)의 노력이 없었으면 불가능했을 겁니다. 당시 외부에서 근세 비구니 스님에 관한 자료를 요청받았는데, 찾아보니 자료가 거의 없었다고 해요. 그래서 자비로 한국비구니연구소를 설립하고, 제자들과 함께 전국을 돌며 자료를 찾고 원로 비구니 스님에게 전해오는 이야기를 들어 녹음하고 정리한 거죠. 이런 밑바탕이 없었으면 쉽지 않았을 것 같습니다.”

―비구니 기록이 거의 없었던 데는 남성 중심 문화의 영향도 컸던 건가요.

“아니라고 말할 순 없겠지요. 지금도 주요 보직이나 원로회의 의원 자격은 ‘비구’로 한정돼 있어요. 과거보다 늘기는 했지만, 중앙종회 의원 81명 중 비구니는 10명뿐이지요. 아무래도 공적인 지위나 역할을 하는 사람이 더 많이 기록될 수밖에 없지 않겠습니까. 그동안 가려져 왔던 뛰어난 비구니 스님들과 그들의 활동을 기록하다 보면 많은 사람들이 알게 될 테고, 남성 중심 문화도 바뀔 수 있을 거라 생각합니다. 이제 시작이지요.”

이진구 기자 sys1201@donga.com

ⓒ 동아일보 & donga.com, 무단 전재 및 재배포 금지