● 초등학교 입학시험을 보기 위해 모인 학생들

어린 아이들이 학교 정문 앞에 부모들과 함께 서 있습니다. 1925년 3월 25일자 동아일보와 매일신보에 실린 사진입니다.

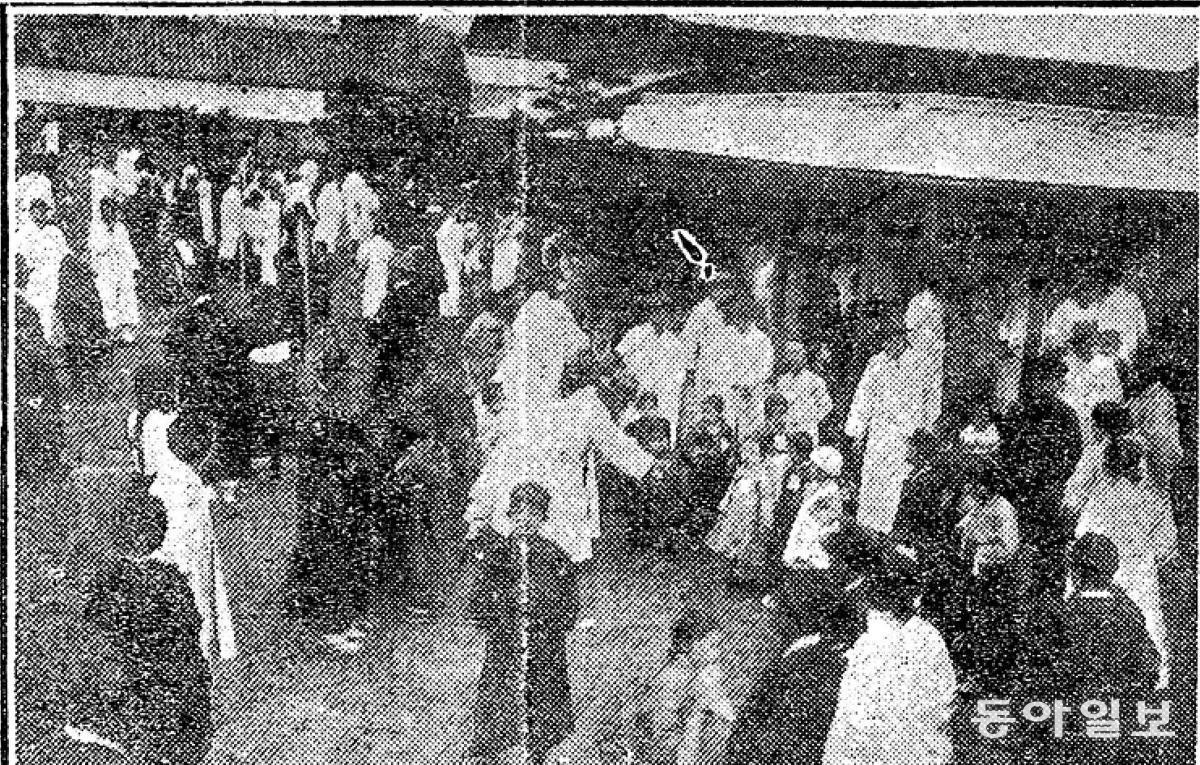

◇ 난관에 모여든 희비의 얼굴… 교동보통학교 교정에 모인 학부형과 아동. 1925년 3월 25일자 동아일보 |

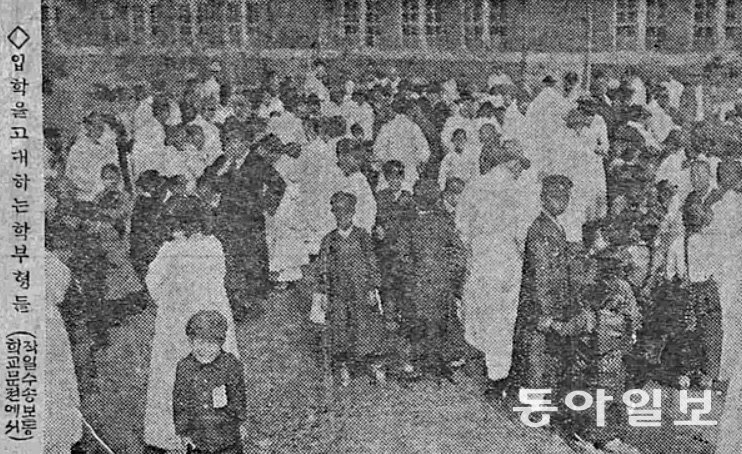

◇ 입학을 고대하는 학부형들… 수송보통학교 문 앞에서. 1925년 3월 25일자 매일신보 |

백년 전인 1925년 3월. 서울 시내 각 보통학교(지금의 초등학교)에서는 입학 선발시험이 진행되었습니다. 이른 아침부터 어린아이들은 긴장된 표정으로 부모의 손을 꼭 잡고 학교로 향했습니다. 조선의 아이들은 소학교에 들어가기 위해서도 시험을 치러야 했고, 부모들은 그런 자녀의 장래를 걱정하며 교문 앞에 모여들었습니다.

그러나 시험을 치르는 것만으로 끝이 아니었습니다. 문제는 학교 정원보다 훨씬 많은 아이들이 지원했다는 점이었죠. 1925년, 서울 시내에 있는 17개 초등학교에 입학해야 할 아동은 5천여 명에 달했지만, 실제로 학교가 수용할 수 있는 인원은 3천 명 남짓이었습니다. 약 2천 명의 아이들은 학교에 들어가지 못한 채 또 한 해를 보내야 했던 거지요.

입학 정원이 부족한 문제는 전국적으로 심각했습니다. 수원에서는 학령기에 도달한 아동이 1만 8천 명이었지만, 실제로 공립학교와 사립학교가 수용할 수 있는 학생 수는 4천 5백 명에 불과했습니다. 이처럼 입학난은 도시뿐만 아니라 지방에서도 중요한 사회적 문제로 떠올랐습니다.

● 넘치는 학생, 부족한 교실

경남 김해에서는 보통학교 입학 경쟁이 10대 1에 달했습니다. 김해군 내 여러 마을에서 학부모들은 자녀를 학교에 보내기 위해 먼 길을 마다하지 않고 읍내로 몰려들었습니다. 어떤 이는 밤을 새워 학교 문 앞에서 대기하기도 했습니다. 하지만 김해보통학교는 남자 120명, 여자 30명, 총 150명만을 선발할 방침이었습니다. 결국, 입학에 실패한 학부모들과 지역 주민들은 군민대회를 열어 대책을 논의하기에 이르렀구요. 주민들은 향교 건물을 임시 교사로 활용할 것, 김해군에 새로운 학교를 신속히 설립할 것, 교육비용을 학구 내 주민들에게 추가 부담시킬 것 등을 결의하고, 이를 관청에 요구하기로 했다.

● 입학 시험에서 떨어지면 1년을 집에서 기다려

당시 조선인 학생들의 입학 경쟁은 일본인 학생들보다 훨씬 치열했습니다. 경성 내 공립 중등학교를 예로 들면, 일본인 학생들의 지원 초과율은 약 17~18%였지만, 조선인 학생들의 경우 50%를 훌쩍 넘었습니다. 조선인 학생들은 일본인 학생들보다 3배 이상 입학하기 어려운 환경에 처해 있었던 것입니다.

입학시험을 치르고도 학교에 가지 못하는 아이들, 자녀의 교육을 위해 군청과 학교에 탄원서를 제출하는 부모들. 1925년 조선의 봄은, 새로운 배움을 향한 아이들과 부모들의 간절한 열망으로 가득했습니다. 하지만 현실은 그들의 기대를 온전히 담아낼 만큼 넉넉하지 않았습니다.

학교 문 앞에서 결과를 기다리던 부모들은 어떤 표정을 지었을까요? 입학을 허락받은 아이들은 기뻐했지만, 그렇지 못한 아이들은 또 한 해를 기다려야 했다. 그래서 학교 앞에 모인 아이들과 부모를 다룬 저 기사의 제목이 “난관(難關)에 모여든 희비의 얼굴”입니다. 100년 전 조선에서 교육을 받는다는 것이 누군가에게는 당연한 일이지만, 누군가에게는 기약 없는 기다림이었던 셈입니다. 오늘은 그 시절, 입학시험을 치르기 위해 모인 어린이들과 부모들의 모습을 담은 사진을 함께 살펴보았습니다. 사진 속 풍경에서 여러분은 어떤 이야기를 떠올리셨나요? 여러분의 초등학교 입학은 어떤 기억으로 남아 있나요? 댓글로 함께 이야기 나눠 주시면 좋겠습니다.

참고 기사:

1922년 3월 18일자 동아일보. 10배나 되는 지원자로 인하여 김해군민이 대회를 열고 결의

1925년 3월 9일자 동아일보. 취학부득할 아동 1만3천5백여명

1928년 3월 8일자 동아일보. 조선학생 입학난은 일본학생 3배 반

변영욱 기자 cut@donga.com

ⓒ 동아일보 & donga.com, 무단 전재 및 재배포 금지