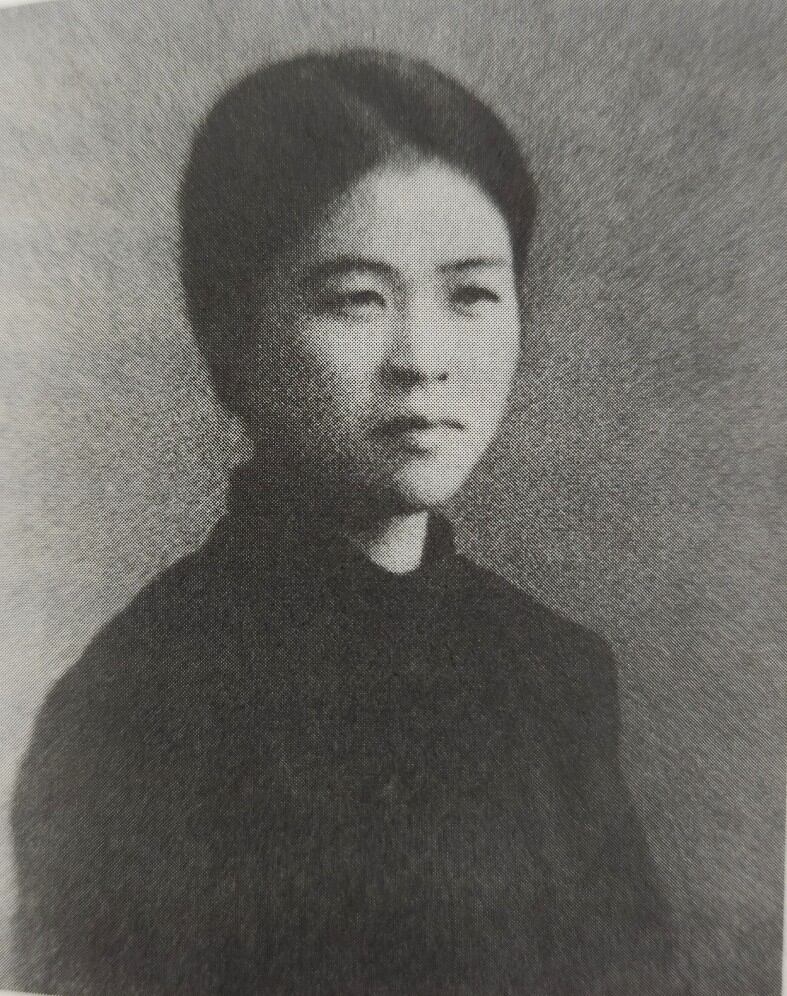

1928년 도쿄여자고등사범학교에 입학한 김삼순의 재학 시절 모습. 학문을 향한 집념이 대단했다. 김삼순은 홋카이도 제대 식물학과를 졸업하고, 1946년 서울대 사대 생물학과 교수로 있다가 1966년 57세때 규슈대에서 여성 최초의 농학박사를 땄다. 한국균학회 창립회장, 여성과학자 첫 학술원 회원 등 그가 남긴 최초의 기록이 여럿이다. 1999년 경향잡지 1570호에 실린 사진이다. |

잡채나 볶음반찬으로 쓰는 느타리버섯을 흔하게 쓸 수있게 된 것은 전적으로 이분 덕분이다. 일제시대 홋카이도제대(帝大)를 졸업하고 쉰일곱에 규슈대에서 농학박사를 취득한 김삼순 (1909~2001). TV드라마 덕분에 이름은 익숙하지만 이 진취적이고 도전적인 여성과학자에 대해 아는 사람은 많지 않다.

김삼순은 느타리버섯의 국내 인공재배에 성공해 버섯 대중화의 길을 연 주역이다. 세계적 과학학술지 네이처에 논문을 발표했고 버섯과 발효식품 등 균학 연구를 이끌면서 한국균학회 설립에 앞장섰다. 전남 담양의 부잣집 7남매중 셋째로 유복하게 컸지만 과학자가 되기위해선 수많은 난관을 거쳐야했다.

◇창평보통학교 첫 여학생

담양군 창평은 작은 시골마을이지만 웬만한 도시보다 근대식 교육기관이 빨리 들어섰다. 대한제국 때인 1906년 규장각 책임자였던 고정주가 고향인 창평에 창흥의숙을 설립한 덕분이다. 첫 입학생 4명이 인촌 김성수, 고하 송진우, 가인 김병로, 고광준(사업가)이었다. 일제시대와 해방 이후 한국 사회를 이끈 지도자들이다.

김삼순은 아버지도 잘 만났다. 창평면장을 지낸 만석꾼 아버지(김재희)는 개명한 지식인이었다. ‘여자도 교육을 받아야한다’며 학교에 여학생 입학을 요청하고 자금을 지원한 게 김삼순의 아버지였다.

1974년 전남 담양에 귀향해 버섯연구를 계속한 김삼순 박사./조선일보 DB |

◇도쿄여자고등사범학교 유학

하지만 개명한 아버지도 ‘여자 혼자 외지로 보낼 수없다’며 상급학교 진학을 막았다. 이 때 와세다대를 다니던 큰 오빠 김홍용이 손을 내밀었다. 관동대지진으로 귀국한 오빠는 아버지와 할머니를 설득했다. 김삼순은 열다섯살이던 1924년 경성여자고등보통학교(경기여고 전신)에 입학했다. 전국의 남자 고보생이 연평균 3400명, 여자 고보생은 620명밖에 안되던 시절이었다.

1928년 경성여고보를 졸업한 김삼순은 일본 유학생중 가장 우수한 성적자만 가는 도쿄여자고등사범학교에 진학했다. 그해 일본 여자 유학생 31명 중 유일한 도쿄여고사 합격생이었다. 조선인에겐 까다로운 시험을 거쳐 이과를 선택했다. ‘나는 처음으로 전등, 전차, 기차를 대하는 순간부터 이 시대를 살려면 자연과학을 해야만 되겠다고 이미 결정되어 있었다.’(성지 김삼순 박사 회고록, 균학회소식 1-2. 1989) 여학생으론 드물게 이과를 선택한 이유를 훗날 이렇게 회고했다.

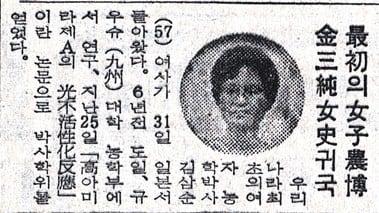

1966년 규슈대에서 한국인 첫 여성 농학박사 학위를 취득한 김삼순의 귀국 소식을 전한 조선일보 1966년 6월1일자 기사. |

◇일본 여성과학자와의 만남

김삼순은 도쿄여고사에서 당대 일본 최고의 여성과학자들을 만났다. 일본 여성 최초로 이학박사를 취득한 야스이 고노와 일본 여성 최초 제국대학 본과 입학생인 구로다 지카로부터 각각 세포학과 유기화학을 배운 것이다. 공부도 공부지만 여성 과학자의 모델을 지켜보며 관심을 갖게 된 계기가 됐을 것이다.

1933년 유학을 마치고 귀국해 진명여고보에서 2년간 의무복무를 한 김삼순은 1935년 모교 요청으로 경성여고보로 옮겨 화학, 수학 등을 가르쳤다. 이 학교 첫 여성 이과 선생님이었다.

그의 도전은 멈추지 않았다. 3년 뒤 사표를 던졌다. 제국대학 진학을 위해서였다. 집안에선 난리가 났다. 혼기를 한참 넘긴 딸이 다시 유학을 가다니, 있을 수 없는 일이었다. 이 때 또 ‘구세주’가 나타났다. 여동생 김사순의 시숙(媤叔)인 이태규는 일본에서 이학박사를 받은 첫 조선인이자 교토제대 조선인 첫 교수( [모던 경성]‘과학조선’의 개척자들⑥조선인 첫 교토제대 교수,이태규를 아십니까)였다.이태규의 설득과 간청에 승낙이 떨어졌고 유학의 길이 열렸다.(덧붙이자면, 김사순의 남편 이홍규는 이회창 전 감사원장, 총리의 아버지다.즉 김삼순은 이회창의 이모다.)

김삼순은 1941년 홋카이도제대 식물학과에 입학했다.도쿄 여고사, 규슈제대 생리화학교실을 3년여 전전한 끝에 얻은 결실이었다. 전쟁 덕분에 2년반만에 졸업장을 땄다. 조선인 여성 최초의 제국대학 이공계 졸업생이었다. 곧바로 대학원에 진학, 1944년말 일시귀국했다가 해방을 맞았다.

1990년 여든한살 나이에 '한국산 버섯도감'을 펴낸 김삼순 박사를 소개한 조선일보 1990년 8월20일자 기사. |

◇담양으로 귀향한 김삼순

1945년 부모의 간절한 설득으로 결혼했다. ‘혼인한 다음날부터 이혼할 궁리를 하고’(8순에 ‘한국산 버섯도감’ 펴낸 김삼순 할머니 박사, 경향신문 1990년2월19일)한 결혼이었다. 남편은 와세다대를 졸업하고 독일 베를린대에서 철학을 전공한 강세형(제3대 국회의원)이었다. 김삼순은 경성여자사범학교 교사로 부임했다가 국립 서울대설립안에 따라 1946년 서울대 사범대 생물학과 교수가 됐다. 이만해도 충분한 성공 스토리다.

하지만 멈추지 않았다. 중단한 박사학위를 받기 위해 1948년 서울대 교수직을 관두고 일본으로 갈 준비를 했다. 그러다 6.25를 만났다. 공부를 적극 지지했던 큰 오빠 김홍용(제2대 국회의원)이 인민군에게 피살당했고 친정 집이 불탔다. 유학은커녕 제몸 하나 건사할 수없을 만큼 건강이 나빠졌다. 남편도 1960년 숨졌다.

◇과학잡지 ‘네이처’에 논문발표

김삼순은 1961년 10월 홋카이도대학으로 돌아갔다. 하지만 그의 전공 연구를 도와줄 지도교수가 없었다. 1963년 규슈대 농학부로 옮겨 도미타 기이치(富田 義一) 교수의 생물물리연구실 연구생으로 들어갔다. 녹말을 당으로 분해하는 촉매 효소인 아밀라아제 일종인 다카아밀라아제 A를 연구했다. 도미타 교수와 공동으로 1965년 세계적 과학잡지 네이처에 연구 논문을 발표했다.

이듬해 박사학위 논문 ‘다카아밀라아제 A의 광불활성 반응’을 제출, 한국 여성 최초의 농학박사가 됐다. 57세때였다. ‘ 최초의 여자農博 김삼순 여사 귀국’(조선일보 1966년 6월1일) ‘농박학위 탄 57세의 할머니 식물학자’(동아일보 1966년6월2일)…. 당시 ‘할머니’로 불리던 57세에 한국 여성 최초로 일본 유수대에서 농학박사학위를 받았다는 게 뉴스가 될 만했다.

◇한국균학회 창립, 초대회장

김삼순은 건국대를 거쳐 1968년 서울여대 식품영양학과 창립교수가 됐다. 균학 연구, 특히 버섯 연구에 몰입했다. 당시 양송이버섯은 농가 소득증대 사업으로 선정돼 표고버섯과 함께 주목받고 있었다. 연구비를 따낼 수 있는 기회가 컸다. 느타리는 한국인이 즐겨먹는 품종은 아니지만 일본에서 인기가 높았다.

김삼순은 느타리가 전국 어느곳이든 재배가 가능하고 양송이보다 20~25% 수확량이 많다는 점을 입증했다. 청와대까지 가서 느타리버섯 재배의 효과를 설명하고 농촌진흥청에 종균을 제공, 시험재배를 시작했다. 느타리는 대한무역진흥공사가 주최한 수출아이디어 공모전에도 선정돼 주목을 받았다. 낫토균을 청국장에 결합해 맛있고 위생적인 청국장 개량법을 제안하고, 영지버섯처럼 약용, 식용 가능한 야생버섯 인공재배 연구를 이어갔다.

1972년 한국균학회를 창립, 초대 회장으로 4년간 학회를 이끌었다. 1974년 서울여대를 정년퇴임한 후 고향 담양에 내려가 취원응용미생물연구소를 세워 연구를 계속했다. 1990년 후배 연구자 김양섭과 ‘한국산(産) 버섯도감’을 출간했다. 여든 한살이었다. 국내 자생 버섯 중 325종의 컬러 사진과 각 버섯의 형태, 분포, 생태 등을 정리한 역작이었다.

‘우리 산야에서 볼 수 있는 식용은 물론 독버섯까지 집대성, 우리 버섯 연구에 획기적 성과’( 곰팡이 등 균학연구에 평생 몰두, 조선일보 1990년 8월20일) ‘10년 걸린 작업 325종 수록’(한국산 버섯도감 펴낸 김삼순 박사, 동아일보 1990년 2월20일) 등 언론에서도 주목했다.

◇여성과학자 첫 학술원 회원

1976년 여성과학자로는 첫 학술원 회원이 됐고, 1979년 학술원상을 받았다. 1988년 자신의 호를 딴 성지학술상을 제정했다. 2021년 정부는 한국을 대표하는 여성 과학자로서의 공로를 인정, 대한민국 과학기술유공자로 선정했다. 시련에 무릎꿇지 않고 끊임없이 도전하는 삶을 살았던 불굴의 여성이었다.

◇참고자료

김근배, 이은경, 선유정 편저, 대한민국 과학자의 탄생, 세로, 2024

신진숙, 평생 배워도 끝이 없어요-농학박사 김삼순 가타리나 씨, 경향잡지 1570, 128-133

조선 뉴스라이브러리 100 바로가기

※‘기사보기’와 ‘뉴스 라이브러리 바로가기’ 클릭은 조선닷컴에서 가능합니다.

[김기철 학술전문기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -