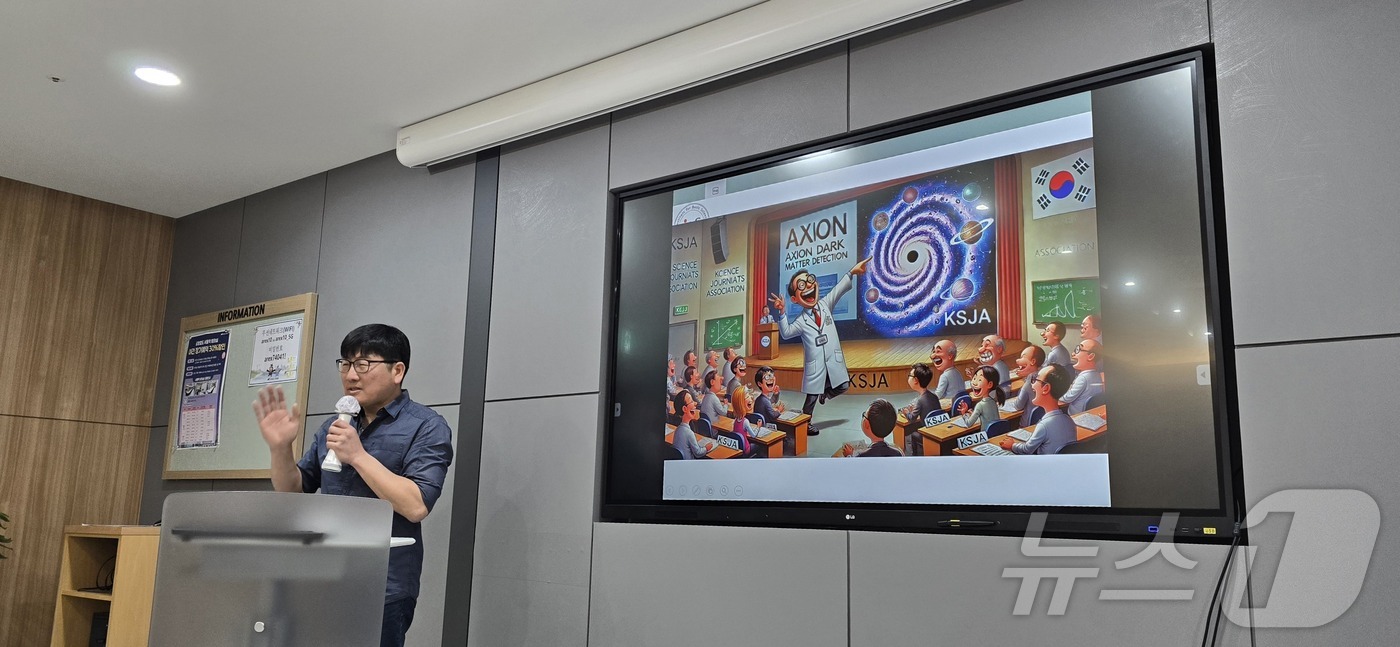

26일 서울 중구에서 취재진을 만난 윤성우 기초과학연구원(IBS) 엑시온 CI(그룹장). 엑시온은 우주의 4분의 1을 구성하는 것으로 추정되는 물질 '암흑물질'의 이론적 후보 중 하나다./뉴스1 ⓒ News1 윤주영 기자 |

(서울=뉴스1) 윤주영 기자 = 우주 4분의 1을 구성하는 것으로 추정되는 '암흑물질'은 눈에 보이지 않고 다른 물질과 상호작용도 거의 없어 증명이 어렵다.

10여년간 연구단을 꾸리고 이론적 후보물질 '액시온'을 추적한 기초과학연구원(IBS)은 올해 축소된 연구그룹 형태로 연구를 이어간다. 5~25μeV(마이크로 전자볼트, 입자물리학의 초미세 에너지·질량 단위)로 탐색 범위를 좁히고 5년 안에 존재를 증명하는 데 도전한다.

26일 서울 중구에서 취재진을 만난 윤성우 IBS 액시온 CI(그룹장)는 이런 내용을 공유했다.

대표적 정황으로 은하 주변부 회전 속도가 생각보다 빠르단 점, 멀리 존재하는 은하 빛이 굽어서 관측되는 '중력 렌즈' 등 현상이 있다.

전 세계적으로 여러 질량 구간에서 이론적 후보물질이 설정·탐색되고 있다.

대표적인 탐색 구간으론 10분의 1젭토(10의 -22승)부터 1마이크로(10의 -6승) 전자볼트 구간의 'WISP'가 있다. IBS가 연구하는 액시온은 1마이크로부터 1밀리(10의 -3승) 전자볼트 구간이다.

특히 가벼운 액시온이 암흑물질로 작용할 수 있다고 제시한 사람은 한국의 원로 물리학자인 김진의 경희대 물리학과 석좌교수다. 적절한 암흑물질 밀도를 만족한다면 1㎤당 1백조 개 액시온이 존재하게 된다.

가설에 따르면 액시온은 우주 어디든 존재하기 때문에 지상에서도 관측은 가능하다. 현재 시도되는 방법은 빈 공간에 강한 자기장을 건 뒤 광자가 나오는지 검사해 보는 것이다. 미국 물리학자 피에르 시키비에에 따르면 액시온은 자기장과 만나 그 상호작용(커플링)으로 인해 광자(빛의 입자)로 변환한다.

광자는 일종의 주파수로 나타나므로 이를 공진기로 증폭한 뒤 존재 여부를 파악할 수 있다.

액시온 질량과 커플링 간 상관관계를 보여주는 이론적 모델로는 'DFSZ'와 'KSVZ'가 있다. DFSZ 모델에서 예측하는 액시온은 KSVZ보단 상호작용이 작아 탐지가 어렵다. 하지만 기존 우주론의 한계를 극복한 '대통일 모델'(GUT)에 보다 강한 근거를 제시할 것으로 기대된다.

이런 이유로 앞서 IBS 연구단은 DFSZ 모델 검증에 초점을 맞춰 12테슬라(T) 자석 등 자체 장비를 개발했다. 고주파 신호를 더욱 효율적으로 증폭할 수 있도록 '다중방 공진기'도 개발했다.

연구단의 10년 활동으로 인프라는 마련됐지만 앞으로 효율적 운영이 관건이다. 연구그룹으로 사업이 축소되면서 임무 기간은 5년으로, 예산은 연간 15억 원으로 줄었다.

윤성우 액시온 CI는 "다행히 인력은 앞서 연구단에서 대부분 건너와 10여명이 확보됐다"며 "완벽한 장비를 구축한 뒤 연구에 임하는 것보다는, 적정 수준의 인프라가 있다면 바로 관측에 임하는 등 신속한 운영에 방점을 두겠다"고 말했다.

legomaster@news1.kr

Copyright ⓒ 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지.