오세훈이 지난 5일 팔레스타인과 벌인 월드컵 아시아 3차 예선 1차전에서 득점 기회를 놓치고 아쉬워하는 모습. 이날 서울월드컵경기장 잔디는 곳곳이 파이고 누렇게 변해 있었다. /고운호 기자 |

“그라운드 상태가 정말 좋아서 선수들이 더 자신 있게 플레이한 것 같다. 홈에서도 이런 부분이 개선되어야 한다.”

축구 대표팀 주장 손흥민(32·토트넘)은 지난 11일(한국 시각) 북중미 월드컵 아시아 3차 예선 2차전에서 3대1로 승리한 후 오만 무스카트 술탄 카부스 스타디움의 잔디 상태에 만족감을 표했다. 그는 지난 5일 서울월드컵경기장에서 팔레스타인과 0대0으로 비긴 뒤엔 “볼 컨트롤과 드리블에 어려움이 있어 빠른 템포의 경기를 하지 못했다”며 아쉬워했다. 팔레스타인전 당시 서울월드컵경기장 그라운드는 곳곳이 파여 있거나 잔디색이 달랐다.

‘한국 축구의 성지’로 불리는 서울월드컵경기장이 잔디 문제로 연일 도마에 오르고 있다. 그동안 기성용과 구자철, 이청용 등 국가대표 출신 선수들과 이곳을 홈구장으로 쓰는 FC서울 김기동 감독 등이 여러 차례 잔디 상태를 공개적으로 비판했다. ‘논두렁 잔디’라는 멸칭까지 나왔다. 경기장 운영 주체인 서울시설공단이 2021년 10억원을 들여 천연 잔디(95%)와 인조 잔디(5%)를 섞은 하이브리드 잔디를 새로 깔았으나 상황은 크게 달라지지 않았다.

하지만 한국과 기후가 비슷한 일본의 축구장 잔디는 유럽 선진국 수준에 크게 떨어지지 않는다. 여름과 겨울을 모두 견뎌낼 수 있는 잔디 품종을 끊임없이 개발하고, 숙련된 잔디 관리 전문 인력들을 체계적으로 양성하는 등 많은 투자가 이뤄지기 때문이다. 또 다른 이유는 콘서트. 일본은 도쿄돔이나 오사카 교세라돔 등 대도시마다 대형 공연을 열 수 있는 돔 야구장이 있어 굳이 관객들이 축구장 잔디를 밟고 콘서트를 보지 않아도 된다.

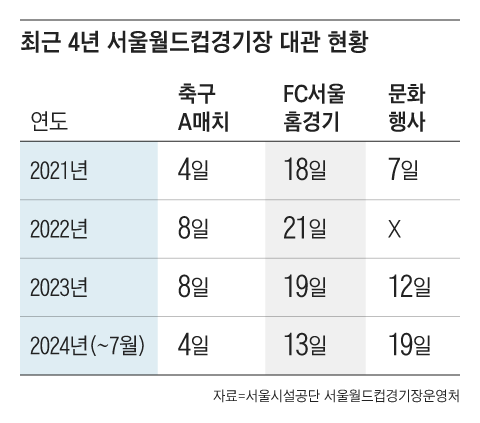

반면 한국은 유일한 돔구장인 고척돔의 수용 인원이 2만명을 넘지 못해 초대형 공연은 주로 서울월드컵경기장에서 열린다. 그라운드 잔디 관리에 필요한 예산과 인력 부족을 호소하는 서울시설관리공단의 주수입원이 잔디를 망가뜨리는 문화 행사라는 점이 아이러니. 축구계에선 특히 지난해 8월 갑작스레 서울월드컵경기장에서 열렸던 ‘잼버리 콘서트’ 이후 잔디 상태가 악화됐다고 본다. 평소 공연 땐 잔디 위에 충격 완화 장치를 두고 그 위에 무대를 설치하는 반면 잼버리 콘서트 땐 그러지 못했고, 잔디가 심하게 훼손된 이후로는 각종 공연과 축구 경기가 이어지면서 잔디가 회복할 시간을 충분히 갖지 못했다는 것이다.

작년 8월 11일 서울월드컵경기장에서 2023 새만금 세계스카우트잼버리 폐영식이 열리고 있다. / 사진공동취재단 |

21~22일 가수 아이유 콘서트엔 이틀 동안 10만명이 운집할 것으로 보여 “내달 15일 이라크전(월드컵 3차 예선 4차전)을 위해 콘서트를 취소해달라”는 국민 신문고 민원까지 등장했다. 그렇다고 서울시설공단 입장에서 큰 수익을 안겨다주는 공연 개최를 포기하기는 어렵다. 공단은 행사 관람 수입 총액의 8%를 가져가 인기 가수 콘서트를 열면 수입이 수억원까지 치솟는다. 실제 공단은 올해 7월 기준 문화 행사 4건으로 평균 6억414만원의 수입을 거뒀는데 축구 국가대표 경기에선 평균 4억9712만원을 벌었다.

그래픽=조선디자인랩 권혜인 |

상황이 이러하자 대한축구협회는 AFC(아시아축구연맹)에 이라크전 홈경기장의 변경 가능성을 통보했다. 하지만 AFC 규정상 ‘국제공항에서 이동 거리 2시간 이내, 150㎞ 이내’ 스타디움에서 경기를 치러야 하기 때문에 대체 경기장을 찾는 것이 쉽지는 않다. 작년 10월 베트남과 친선경기를 치른 수원월드컵경기장은 잔디 보수 공사로 사용할 수 없다. 용인 미르스타디움, 안산 와스타디움은 선수들이 묵을 숙소 등 부대 시설이 부족하다는 것이 고민. 축구계 관계자는 “현실적으로 서울월드컵경기장에서 콘서트를 열어야 한다면 임영웅 콘서트 때처럼 잔디 훼손을 막기 위해 그라운드 밖으로 관중석을 설치하도록 공연 주최 측에 최대한 요구하는 것도 방법”이라고 말했다.

[김영준 기자]

- Copyrights ⓒ 조선일보 & chosun.com, 무단 전재 및 재배포 금지 -